更新日: 2018年04月26日

やすらぎコラムにぎたつ会館

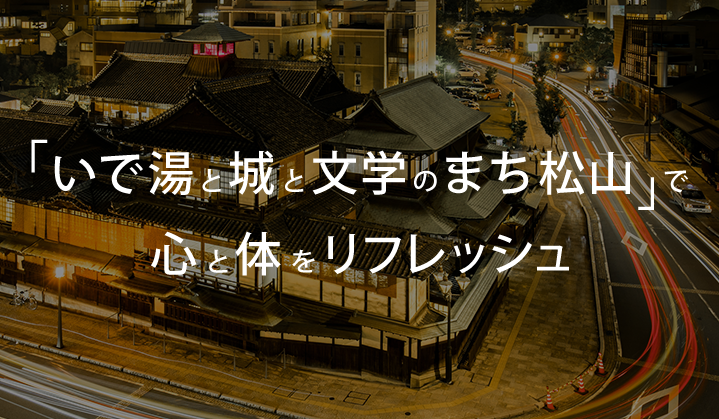

万葉人の旅の疲れをいやしたと言われる名湯、道後温泉。あふれでるなめらかなお湯に身をゆだね、静かな時間をお過ごしください。

道後温泉の歴史は3000年と日本国内でも一番古く、神話の時代からその効能が伝えられています。道後温泉発見の逸話は白鷺伝説として残っており、また、伊予国風土記逸文には、大国主命(おおくにぬしのみこと)や少彦名命(すくなひこなのみこと)、聖徳太子が病気療養のために道後温泉を利用したと伝えられています。 温泉の周辺地域は、古名を「にきたつ(熟田津)」(煮える湯の津を意味する)と言い、万葉集にその言葉が登場する歌があります。

熟田津に船乗りせむと月待てば

熟田津に船乗りせむと月待てば

潮もかないぬ今は漕ぎ出でな

万葉集1巻にあるこの歌は、初期万葉の代表的歌人額田王の作です。661年斎明天皇の船団が伊予の熟田津、石湯の地に停泊していた時の船出の歌だと言われています。当共済組合の道後宿泊所「にぎたつ会館」の名前は、組合員の方の応募の中からこの歌にちなんで採用されました。以来、皆さまに親しまれています。

泉質はアルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉)であり、一言でいうと「美肌の湯」となります。肌触りが柔らかく癖がないため、肌の刺激が少なく、入浴すると肌がすべすべする感触があるのが特徴です。

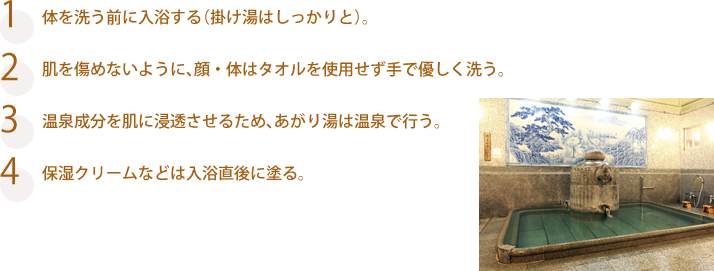

この効果を長続きさせるためには、以下の方法が効果的です。

湯温は約42度の適温であり、18本の源泉からくみ上げられる20度から55度の源泉をブレンドすることで、加水や加温せずにこの湯温を実現しています。

筋肉もしくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末端循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進、不眠症、うつ状態

病気の活動期(特に熱のある場合)、活動期の結核、進行した悪性腫瘍または高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓病または肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化器官出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期

注記1:効能は万人にその効果を保証するものではありません。

注記2:持病のある方は、医師とご相談のうえ入浴を判断してください。

多少のアップダウンはありますが、全体的にみるとほぼ平坦なコースです。

12月には各所で松山市の市花でもある椿が咲き乱れ、目を楽しませるコースとなっております。

距離

約3km

所要時間

40分から60分

消費カロリー

約160kcal

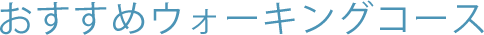

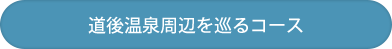

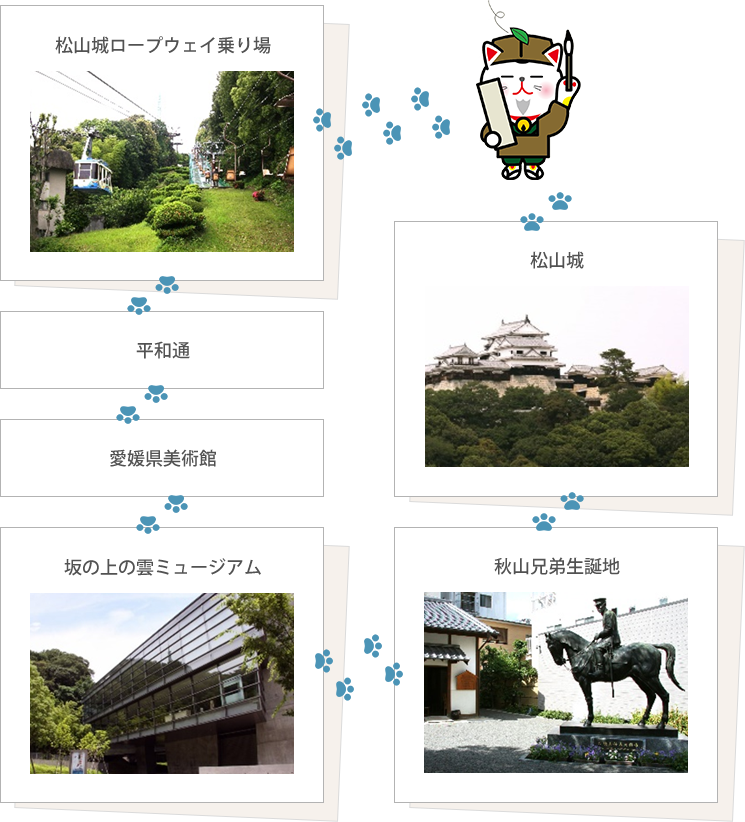

日本三大平山城にも数えられる松山城をふもとから眺められるほか、日露戦争で活躍した秋山兄弟に関する観光地を巡るコースです。

松山城に登城しなければ、ほぼ平坦なコースになっているためウォーキング初心者の方にお勧めです。

距離

約4km

所要時間

50分から60分

消費カロリー

約180kcal

松山城を徒歩で登城するコースを追加した場合

距離

約6.5km

所要時間

1時間30分

消費カロリー

約250kcal

道後宿泊所「にぎたつ会館」は高台に位置し、道後温泉本館や道後温泉駅から徒歩5分と松山観光に最適です。館内のヒノキ造りの大浴場(道後温泉引き湯)や枯流式日本庭園はお客様に大変ご好評いただいております。また、旬の食材を生かした季節のお料理や郷土料理をご用意しています。当館を拠点に「いで湯と文学の町松山」をご堪能ください。皆さまのお越しを心よりお待ちしています。