更新日: 2019年06月25日

Health共済フォーラム 2019年6月号掲載「Health&Care」

「酒は百薬の長」とは、中国古代の史書『漢書』に出てくる有名な言葉です。しかし、これは適量を守ればの話。過度の飲酒は重い健康被害にもつながりかねません。飲み方次第で薬にも毒にもなるお酒について、あらためて学んでいきましょう。

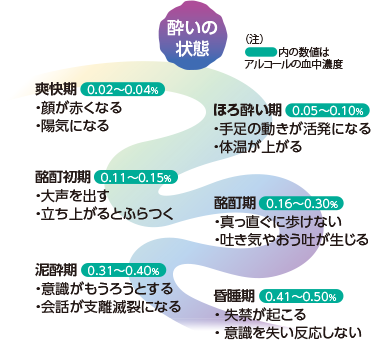

アルコールが血液に溶け込み、脳まで運ばれ、脳が麻痺する状態です。アルコールの血中濃度によって、酔いの状態は6段階に分けられます。ほろ酔い期までは大脳の働きが抑えられることで解放的になり、陽気になる人がほとんどです。

しかし、酩酊初期以降になると知覚や運動能力が鈍り、同じ話を繰り返したり、真っ直ぐに歩けないなどの状態になります。そして昏睡期に至ると麻痺が脳全体に及び、呼吸困難が起きたり、最悪の場合は死に至る恐れもあるのです。

適量の飲酒には、いくつかの効用があります。例えば、血管を拡張させて血行促進させること。さらに、胃腸の動きを活発にし、食欲も増進させます。他にも、ストレスの緩和やコミュニケーションの円滑化にもつながります。

厚生労働省は「健康日本21」の中で、「通常のアルコール代謝能を有する日本人においては、節度ある適度な飲酒として、1日平均純アルコールで約20g程度である」と定義しています。20gとは「ビール中ビン1本」「日本酒1合」「度数7%の酎ハイ350ml缶1本」「ウィスキーダブル1杯」などに相当します。

ただし、年齢や性別、体質、その日の体調などによって、酔い方には差が現れます。また、飲酒後に顔が赤くなりやすい人や高齢者では、適量といわれる飲酒でも健康への影響が出やすくなるといわれています。

純アルコール20gを酒量に換算すると…

運動前後の飲酒

平衡感覚を狂わせ、心臓にも大きな負担をかける。

飲酒中および飲酒直後の入浴やサウナ

血圧を急上昇させ、脳卒中を引き起こすリスクが高まる。

薬との併用

体内でアルコールの分解が優先され、薬の成分が血中に長く停滞。作用が強まり過ぎることで胃潰瘍や昏睡などを引き起こす恐れが。

消化器の病気

脂肪肝、アルコール性肝炎、アルコール性肝線維症

発熱や腹痛の自覚症状が出ても飲酒を続けると肝障害の末期である肝硬変に至る

膵炎

慢性膵炎では膵臓の組織が硬くなる線維化が起こり、消化酵素やホルモンの分泌低下が起こる。急性膵炎は死につながることも

神経・筋肉系の病気

アルコール性末梢神経障害

過度な飲酒は体内でビタミンB群を欠乏させる。その結果、手足の末梢にしびれ感、痛み、脱力、筋萎縮が起こるアルコール性末梢神経障害のリスクが高まる

生活習慣病

- 食欲増進によるメタボリックシンドローム

- メタボによる高血圧、高脂血症、高血糖

- 慢性膵炎によるインスリンの分泌低下で糖尿病になるリスクが上昇

がん

咽頭がん、口腔がん、食道がん、大腸がん、乳がんの発症は過度の飲酒との因果関係が指摘されている

循環器の病気

- 心筋梗塞、心不全、不整脈

- 脳梗塞、脳出血

- 高血圧

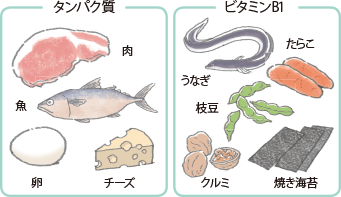

おつまみを食べずにお酒を飲むと、肝臓に栄養が届かず肝臓の代謝が悪くなります。アルコールの分解には肝臓の代謝を促進させることが大切で、タンパク質を摂りながら飲むのがお勧めです。タンパク質をしっかり摂ることで、二日酔い症状をもたらすアセトアルデヒドの量が増えにくくなるといわれています。

高タンパクな肉や魚、卵、チーズ、またアルコール分解時に大量消費されるビタミンB1を多く含むうなぎやたらこ、枝豆、クルミ、焼き海苔なども良いでしょう。

材料(2人から3人分)

豚ヒレ肉:200g、玉ねぎ(中):1/2個、細ねぎ:4本から5本、大根:300g、生姜:1/2片、ごま油:大さじ1、牛だし(コンソメでも可):小さじ1から2、酒:50cc、醤油:大さじ1、みりん:大さじ1、塩・こしょう:適宜

【肉の下味】たたきにんにく:1/2片、醤油・ごま油:各小さじ2、こしょう:少々

作り方

1 鍋か、深さのあるフライパンに粗みじん切りにした肉を入れ、下味を加えてもみ込んでおく。

2 玉ねぎは7mmから8mmの串切りに、細ねぎは5cm幅に切る。生姜は皮付きのまま薄切りに、大根は皮をむいて5mm幅のいちょう切りにする。

3 1を中火にかけ、ごま油を入れて色が変わるまで炒める。大根と玉ねぎを加えて半透明になるまで炒めたら、生姜を入れ、材料が浸るくらいの水約3 1/2カップ、牛だし、酒、醤油、みりん、塩を加えて15分から20分煮る。細ねぎを加えて2分ほど煮たら完成。器に盛り、お好みでこしょうを振って。

玉ねぎやにんにく、細ねぎに含まれるアリシンと合わせることで、豚肉のビタミンB1が体に吸収されやすくなります。にんにく、生姜には免疫力を上げる効果もあります。さらに、大根のジアスターゼでお酒に疲れた胃腸を整えましょう。

レシピ提供:

料理家 井澤由美子