更新日: 2024年08月21日

直営病院コラム近畿中央病院

近畿中央病院 医務局長・耳鼻咽喉科部長 橋本 典子

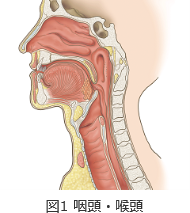

息を吸ったり吐いたりするときに使う呼吸路と食べ物を飲み込んだときに使う嚥下(えんげ)路は、咽頭で交差する形になっていて、誤嚥(ごえん)が発生しやすい構造をしています。(図1)

さらに、加齢や脳梗塞・脳出血などの脳血管障害、神経筋疾患などによる嚥下障害が増加している状況です。

嚥下障害の原因を追求し、少しでも口から食事ができるように対策を立てるための外来が嚥下外来です。

嚥下障害の原因としては、以下の5つが考えられます。

- ・脳梗塞や脳出血などの脳血管障害やその後遺症

- ・咽頭がんなどの頭頸部がんや食道がんによる通過障害

- ・パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経筋疾患

- ・認知症

- ・加齢

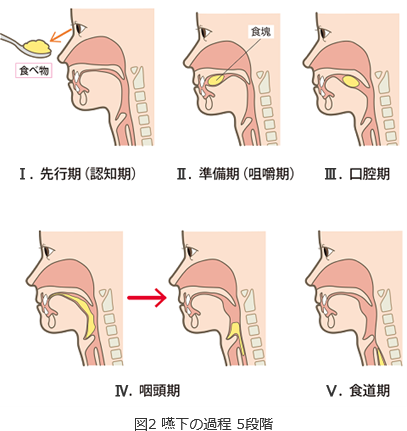

嚥下は、以下の5つの過程に分類されます。(図2)

- I. 認知期:食べ物を認識し、口に入れる

- II. 口腔(こうくう)準備期:口腔内で食塊(しょっかい)(注記)を形成する

- III. 口腔期:口腔内で保持

- IV. 咽頭期:咽頭へ食塊が送り込まれ、食道へ送り出す

- V. 食道期:食道から胃へ食塊が送られる

注記:飲み込みやすい状態になった食べ物のかたまり

食べ物の認知に障害が起こると「到底、一口では食べられない」と思われる量を口に入れてしまい、結果的に嚥下できないという状況となります。また、舌がんで舌がうまく動かない場合や脳梗塞の後遺症で舌が動きにくい場合には、口腔内で食塊が形成されない、口腔内で食塊が保持できずに程よいタイミングで嚥下できない、という事態が発生します。

食塊が咽頭へ移った後もタイミング良く咽頭が開いて収縮しないと、食道へ食塊を送り出すことができません。食塊を食道から胃へ送り出す力が低下していると、いったん嚥下した食塊が咽頭へ戻ってきてしまったり、途中から食事を取れなくなって咽頭に食塊が残ってしまい、結果としてむせてしまったりするという事態が発生します。

現在は高齢社会であり、耳鼻科の一般外来を受診する75歳以上の方の約3割に誤嚥があるといわれています。高齢者は筋力低下で喉頭の位置が下降するため、口腔との距離が遠くなり、安全に食塊を咽頭へ送り込むことが難しくなります。高齢になると誤嚥による肺炎の症状も少なくなり、いつの間にか肺炎(誤嚥性肺炎)になっているという症例も珍しくありません。

まず、誤嚥の原因やどの過程に障害があるのかを特定することが必要となります。

原因が頭頸部がんや食道がんであれば、もちろん、その疾患に対する治療が対策となります。

認知に障害がある場合には、食事の介助者が適切な量を口に入れることや、きちんと飲み込めていないのに、ご本人がどんどん口に詰め込むことがないように見守る必要があります。

舌運動が低下している場合には、可能な限りリハビリを行うこととなります。

口腔内に食べ物を保持することが難しい場合には、トロミをつけたり、ゼラチンでゼリー状にしたりと、飲み込みやすいよう工夫をする場合もあります。嚥下外来では、栄養士や言語聴覚士とともにチームとして一人ひとりに合わせた食事形態を考えることとしています。

また、高齢者については、全身の筋力低下防止のため、日頃から散歩や体操などを行うことが大切です。誤嚥防止には、デイサービスなどで行われる転倒防止体操なども効果的です。

むせること自体は防止できないかもしれませんが、気管に入り込んでしまった食塊をきちんと「ゴホン!」と咳とともに吐き出すことができれば、誤嚥性肺炎は発症しません。「ながら食べ」をせず、食事に集中することや、矢継ぎ早に口に詰め込まず、ゆっくりとかんで食べることも推奨されます。

発声訓練として音読や歌唱などを日常的に取り入れることも、リハビリのひとつとなります。

上記の対策を講じても口から食事が取れない場合には、外科的治療(手術)があります。手術にはリスクを伴うため、手術をすれば、どのくらい食べられるようになる見込みがあるのか、食べられる見込みはなくとも誤嚥性肺炎予防の効果は得られるのかなど、メリットとデメリットをじっくりと検討する必要があります。

当院の嚥下外来は、令和6年8月現在、火曜日の午後に耳鼻科医、言語聴覚士、栄養士、看護師のチームで行っています。嚥下外来を受診する場合、まず先に耳鼻科の一般外来を受診していただき、必要に応じて、どの検査を行うのかを検討する形式をとっています。頭頸部がんや食道がんなど明らかな疾患がある場合、その疾患の治療が最優先となるため、まずは原因を特定する必要があります。 1回の検査では原因を特定できない場合も多いため、複数回受診していただくことがあります。

嚥下に問題があると感じられる方は、お近くの耳鼻咽喉科の医師にご相談ください。

基本情報

| 住所 | 〒664-8533 兵庫県伊丹市車塚3丁目1番地 |

| 電話番号 | 072-781-3712 |

| ホームページ | https://www.kich.itami.hyogo.jp |

病院概要

| 理念 | 職域と地域に応える信頼の医療 |

| 許可病床数 | 445床(一般病床408床・人間ドック37床) |

| 診療科目 | 内科(呼吸器・内分泌・免疫・腎臓)・精神科・循環器内科・消化器内科・脳神経内科・小児科・外科・消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・麻酔科・救急科・歯科・歯科口腔外科 |

| 沿革 | 当院は、公立学校共済組合の福祉事業の一環として、組合員とその家族のため、昭和31年7月に開設されました。8つの直営病院の中で、最初に開設された医療施設です。当初は、組合員の結核予防を主として開院されました。昭和38年8月からは組合員の疾病の早期発見や予防活動を目的として人間ドック事業を開始しました。その後、結核対策が効果を上げたことや社会情勢や生活環境が大きく変化したことなどにより、当初設置された目的は達成され、結核病床の全てを一般病床へ変更しました。現在では、総合病院として診療を行っています。当院は近畿ブロックの組合員のための職域病院として、また、地域市民のため地域基幹病院として、患者さんとの強い信頼関係に基づいた医療を推進しています。患者さんの1日も早い社会復帰をサポートし、現代のニーズに応えた、特徴ある医療を行う改革志向の強い急性期型病院を目指すため、職員一丸となってチーム医療を推進しています。 |

(令和6年8月現在)