更新日: 2023年11月20日

直営病院コラム中国中央病院

生活様式や環境の変化、食の多様性により、食物アレルギーは年齢によって変化しています。特に変化の著しい学童期にスポットを当て、その変動を見てみましょう。

食物アレルギーは、

「食物を食べたり触ったりした後に

免疫によって起こる体に不利益な症状」

と定義されています。

免疫とは、「ウイルスや細菌が体内に侵入した際、これを異物として捉え、体から排除しようとする仕組み」のことです。私たちが普段食事をすることで、食物(アレルゲン)は口(摂取)や皮膚・粘膜(接触)、気道(吸入)などを経て体に入ってきます。体にとって食物は異物に当たります。体が食物を異物として認識してしまうと、食物を排除しようとして免疫が働き、さまざまな症状が起こります(これがいわゆる食物アレルギーです。)。

代表的なアレルゲン

鶏卵

牛乳

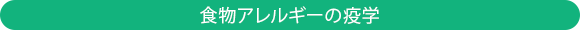

食物アレルギーは乳幼児期に発症する人が多く、2020年の全国調査 では、0歳児が最も多く31.5%です。その後、1歳18.0%、2歳10.1%と次第に減少しますが、6歳以下までで80.5%を占めています。つまり、食物アレルギーは乳幼児期に発症する人が多いですが、学童期以降の発症者も2割程度いることになります。

では、0歳児が最も多く31.5%です。その後、1歳18.0%、2歳10.1%と次第に減少しますが、6歳以下までで80.5%を占めています。つまり、食物アレルギーは乳幼児期に発症する人が多いですが、学童期以降の発症者も2割程度いることになります。

学童期以降の食物アレルギーは、食物を摂取してすぐに反応する型もあれば、アレルギーを起こす物質である「アレルゲン」を触ったり吸い込んだりして、体の中にためてしまっている状態に別の要因が加わることで症状が起こるなど、複数の要因が絡み合って起こる型もあります。そのため、単にアレルゲン検索のみでは診断が不確定なことが多いです。アレルギーを悪化させる要因としては運動やストレス、月経前状態や薬剤(解熱鎮痛剤など)が知られています。

また、原因アレルゲンが多彩です。特に花粉症関連が多く、他にはラテックス(ゴム)や粉ものに含まれるダニを摂取した場合など多岐にわたります。

食物アレルギー年齢別発症の頻度

食物アレルギー年齢別発症の頻度

【引用】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

第2部総論 第5章 疫学 P51 図5-1年齢分布より

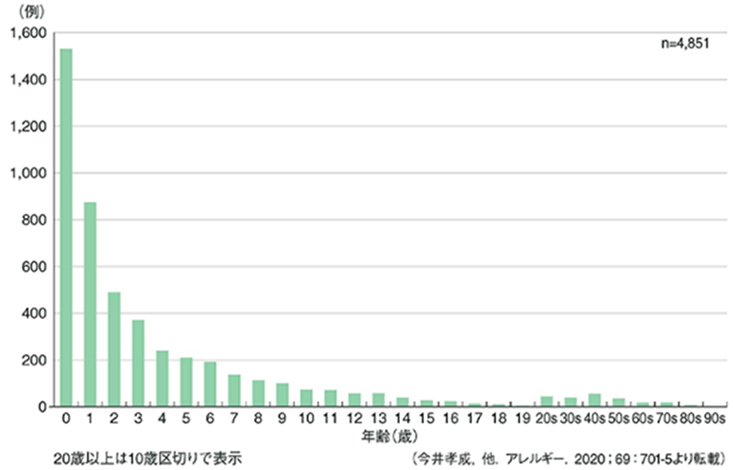

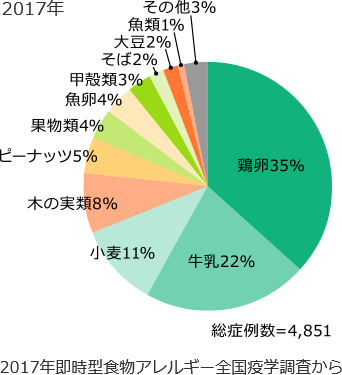

は2002年と2017年の全年齢の原因食物を示したもの、

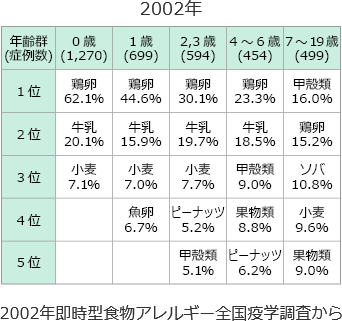

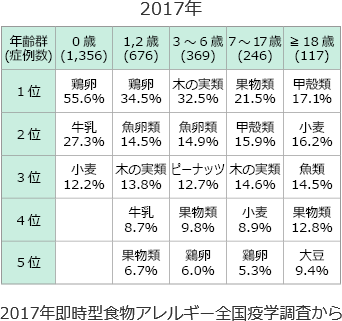

は2002年と2017年の全年齢の原因食物を示したもの、 は2002年と2017年の年代別のアレルギーの新規発症の原因食物を比較したものですが、学童期で果物、幼児期以降で木の実類アレルギーが増加しています(2002年では鶏卵や乳製品、そば、えびが主体でした)。

は2002年と2017年の年代別のアレルギーの新規発症の原因食物を比較したものですが、学童期で果物、幼児期以降で木の実類アレルギーが増加しています(2002年では鶏卵や乳製品、そば、えびが主体でした)。

2017年の調査で、木の実類は全年齢で第4位、3歳から6歳までは第1位でした。木の実類アレルギー患者はここ15年間で5倍も増加しています。特にクルミとカシューナッツが増えており、木の実類アレルギーのうちクルミが6割、カシューナッツが2割を占めています。

果物は全年齢で第6位、7歳から17歳までは最も多い原因食物です。原因の果物は、キウイフルーツが35.6%と最も多く、以下バナナ、モモ、リンゴ、サクランボの順となっています。

即時型食物アレルギーの原因食物

即時型食物アレルギーの原因食物

【出典】

食物アレルギー診療ガイドライン2012

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

【出典】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

年代別のアレルギーの新規発症の原因食物

年代別のアレルギーの新規発症の原因食物

【出典】

食物アレルギー診療ガイドライン2012

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

【出典】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

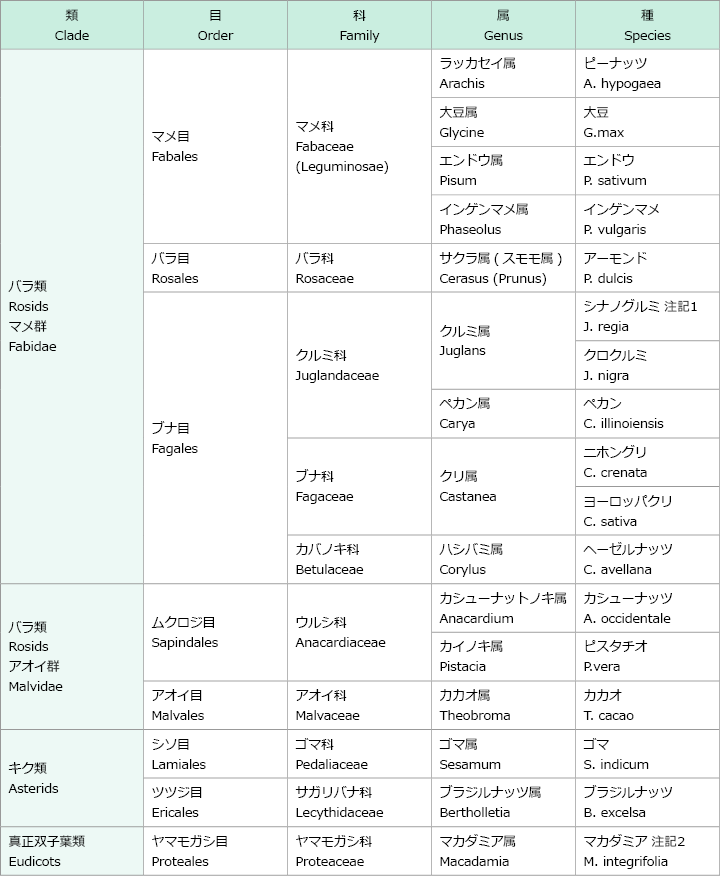

木の実は種子が硬い殻に包まれたもので、クルミ、アーモンド、カシューナッツ、マカダミアナッツなどです。それぞれ生物学的分類上、異なる科に属しているため、一つの木の実が摂取不可だからといって全ての木の実類が摂取不可になるわけではありません 。ただし、クルミはペカンナッツ、カシューナッツはピスタチオと同じ科であるため、クルミアレルギーの場合はペカンナッツも、カシューナッツアレルギーの場合はピスタチオも除去することが望ましいです。なお、ピーナッツは木の実類と同類のように思われる方がいるかもしれません。しかしながら、生物学的にピーナッツは大豆と同じマメ目マメ科で、木の実類とは分類が異なります。

。ただし、クルミはペカンナッツ、カシューナッツはピスタチオと同じ科であるため、クルミアレルギーの場合はペカンナッツも、カシューナッツアレルギーの場合はピスタチオも除去することが望ましいです。なお、ピーナッツは木の実類と同類のように思われる方がいるかもしれません。しかしながら、生物学的にピーナッツは大豆と同じマメ目マメ科で、木の実類とは分類が異なります。

種子の生物学的分類

種子の生物学的分類

Angiosperum Phylogeny Group(APG)4分類による

種の名称は、Wikimedia Commonsなどの情報を参考にした

注記1:english walnut, persian walnutともいう。

注記2:マカダミアの分類は、Wikimedia Commonsの情報による

【引用】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

第2部総論 第3章 食物アレルゲンP29 表3-2より

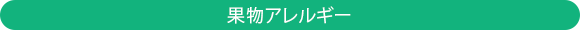

果物アレルギーは、感作(かんさ。アレルギーが生じる状態になること)の違いによって大きく2つに分けられます。果物摂取により感作が成立する型と、花粉や樹液などの環境アレルゲンに接触することにより感作が成立し、それと交差抗原性(アレルゲンの元となるたんぱく質の構造が似ている)のある食物摂取により症状が生じる型があります。例えば、花粉症の方が対象の花粉と似ているたんぱく質の構造を持つ果物や野菜を食べたときにアレルギーが起こる「花粉―食物アレルギー症候群(PFAS)」などです。

代表的なアレルゲンには、加熱や消化酵素に不安定なPR-10、プロフィリンと、加熱や消化酵素に耐性を有する脂質輸送タンパク質(LTP)、GRPがあります。

PR-10やプロフィリンが関与する果物は、「生の果物だけ除去するべき(加熱調理された加工食品は摂取可能)」となることが多いです。

特にPFASが起こる頻度が高い組み合わせは、カバノキ科の樹木の花粉とバラ科の果物やマメ科の食物です 。以前はふつうに食べていたとしても、カバノキ科花粉症がひどくなってから生のリンゴを食べたり、豆乳を飲んだりして口がかゆくなるとPFASの可能性が高いです。

。以前はふつうに食べていたとしても、カバノキ科花粉症がひどくなってから生のリンゴを食べたり、豆乳を飲んだりして口がかゆくなるとPFASの可能性が高いです。

花粉-食物アレルギー症候群に関与する花粉と植物性食品

花粉-食物アレルギー症候群に関与する花粉と植物性食品

【出典】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

第3部各論 第14-1章 花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)P205 表14-1より

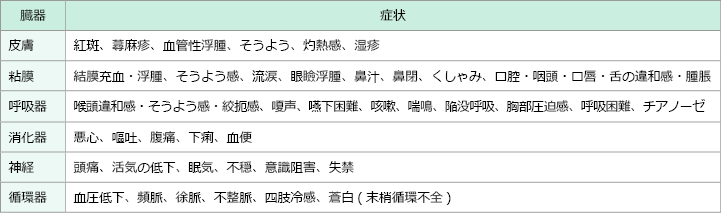

食物アレルギーの症状には があります。

があります。

一番多いのが皮膚症状で9割程度の人が発症しますが、皮膚症状が出ない人も約1割います。

皮膚症状がないから食物アレルギーではないとはいえません。強いアレルギー症状のことをアナフィラキシーといい、皮膚症状以外の症状が出るとアナフィラキシーの可能性が高いです。

そのとき必要となる薬がアドレナリン(商品名:エピペン)です。アドレナリンは血圧上昇、気道粘膜浮腫の軽減、心拍数増加、心収縮力増大等の作用があります。エピペンはアナフィラキシーの進行を防ぐプレホスピタルケア(病院前診療)の注射型治療薬に当たります。ただし日本のある報告では、エピペン注射を適切に打つことができている人は20%から50%程度といわれており、エピペン接種の正しい方法を広める必要があります。

エピペン注射は患者や保護者、救急救命士、教職員や保育士などが打つことができます。小児を取り巻く幅広い関係者に食物アレルギー疾患の基礎知識を学んでいただき、食物アレルギーを持つ子どものより良い未来につながるようにしていきたいと考えています。

エピペン

臓器ごとの食物アレルギーの症状

臓器ごとの食物アレルギーの症状

【引用】

食物アレルギー診療ガイドライン2021

日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会

第2章定義・分類 P21 表2-5 食物アレルギーの症状より

基本情報

| 住所 | 広島県福山市御幸町大字上岩成148番13 |

| 電話番号 | 084-970-2121 |

| ホームページ | https://www.kouritu-cch.jp/ |

病院概要

| 理念 | 患者さん中心の人にやさしい良質の医療を提供します。 |

| 許可病床数 | 243床(一般237床、結核6床) |

| 診療科目 | 内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、内分泌外科、食道・胃外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、大腸・肛門外科、内視鏡外科、整形外科、皮膚科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、精神科、脳神経外科、臨床検査科、病理診断科、リハビリテーション科 |

| 沿革 | 中国中央病院は、教職員に結核が蔓延していた1961年7月に結核感染者の療養所として福山市西深津の地に誕生しました。その後、結核感染者の減少に伴い診療分野を広げ、広島県東部地域の基幹病院へと発展し、2004年には現在の福山市御幸町に移転しました。CT・MRI・核医学検査装置・放射線治療装置等の医療機器に加え、外来化学療法室・無菌病棟・人工透析室等を整備した総合病院として、病院理念として掲げている「患者さん中心の人にやさしい良質の医療」を提供しています。 当院は地域医療支援病院として、福山・府中二次医療圏の主として北部地域の急性期医療を担当し、地域の診療所の先生からのご依頼はもちろんのこと、救急患者・重症患者さんを積極的に引き受けています。救急車の受け入れ件数は過去6年間着実に増加しており、地域の救急医療において一定の貢献ができているものと考えています。今後も救急医療をさらに充実させるとともに、地域にお住まいの皆さまと医療機関のご要望に十分に応えることができる専門的な医療・看護の提供に職員全員が努力していきたいと考えています。 また、当院は肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がんといういわゆる5大がんの診療はもちろんのこと、白血病・悪性リンパ腫等の造血器腫瘍に対する広島県東部地域では唯一の専門施設であり、造血幹細胞移植などの最先端の血液診療を行っています。また、5大がんの診療においても、新規抗がん剤の開発治験、全国規模の臨床研究などに積極的に取り組み、がん医療全体の向上に貢献しています。 |

(令和5年11月現在)

福塩線へ乗り換えし、万能倉駅にて下車してください。(福山駅から万能倉駅まで 約21分)

徒歩約20分

タクシーにて約5分

国道2号線で西方向へ直進神島橋西詰交差点を右折。芦田川沿いを北上し石原トンネルを抜け北上、 牛田橋交差点を東へ100m進んでください。(約30分)

福山・府中線 福山駅発着⇔中国中央病院発着(約30分)にご乗車ください。

注記:有料となります。