離婚時の年金分割制度

更新日: 2021年01月06日

離婚等をした場合、婚姻期間中の給料(標準報酬月額)および期末手当等(標準賞与額)の額(以下「標準報酬総額」といいます。)を当事者間で分割することができます。

「年金額」を分割するものではありません。

対象となる婚姻

平成19年4月1日以後に成立した離婚等に限られます。同日前の婚姻期間における標準報酬総額も分割の対象となります。

離婚等とは、次に掲げる事由に該当したときをいいます。

(1)離婚したとき

(2)婚姻の取り消しをしたとき

(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

注記:(3)に該当する場合、事実婚関係にある期間のうち、当事者の一方が他方の国民年金第3号被保険者であった期間の標準報酬総額が分割の対象です。

按分割合

按分割合とは、婚姻期間中の標準報酬総額の夫婦合計のうち、分割を受ける側の分割後の持分となる割合をいいます。

当事者は、協議などにより按分割合について合意または裁判手続きにより按分割合を決定した上で、年金分割の請求(標準報酬改定請求)を行います。

第3号被保険者期間の分割

平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間については、離婚等をした場合に、当事者間の合意がなくても、当事者一方からの請求により、相手方の標準報酬総額を2分の1に分割することができます。

ただし、第3号被保険者期間の分割は、次の場合に該当するときは分割の請求は認められません。

- 分割される側の方が障害厚生(共済)年金の受給権者であり、分割の対象とする期間が障害厚生(共済)年金の年金額の基礎となっている場合

請求期限

原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求を行うことが必要です。

ただし、次のいずれかの事例に該当した場合、その該当した日の翌日から起算して6カ月(注記1)を経過するまでに限り、年金分割の請求をすることができます。

- 本来の請求期限を経過する日前に按分割合を定める審判の申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前の6カ月(注記1)以内に、按分割合を定めるための審判が確定したとき

- 本来の請求期限を経過する日前に按分割合を定める調停の申立てをした場合であって、本来の請求期限を経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前の6カ月(注記1)以内に、按分割合を定めるための調停が成立したとき

- 離婚の成立と同時に按分割合を定める(附帯処分)申立てをした場合であって、本来の請求期限が経過した日以後に、または本来の請求期限を経過する日前の6カ月(注記1)以内に、按分割合を定めた判決が確定したとき

- 離婚の成立と同時に按分割合を定める(附帯処分)申立てをした場合であって、本来の請求期限を経過する日以後に、または本来の請求期限を経過する日前の6カ月(注記1)以内に、按分割合を定める和解が成立したとき

注記1:審判等の確定日や調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は、6カ月ではなく、1カ月となります。

注記2:分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り年金分割の請求が認められます。

留意事項

- 分割後の標準報酬は、分割を行った日以後、将来に向かってのみ、その効力を有することとされています。

- 標準報酬は、年金額のうち報酬比例部分および職域部分の額の算定の基礎となるものです。したがって、定額部分や基礎年金の額については、分割の効果はおよびません。また、年金払い退職給付についても分割の対象となりません。

- 分割した場合、離婚する当事者のうち分割を受けた側は、自分の標準報酬に相手の標準報酬から分割された分が加算され、または新たに標準報酬として追加されることにより、それらを合計した標準報酬を基礎に計算された年金額を受給することになります。

- 当事者が2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合、年金分割の請求は全ての厚生年金被保険者期間に係る標準報酬総額について同時に行う必要があります。

- 分割を受けた側が受給できる老齢厚生年金(退職共済年金)は、分割を受けた側の生年月日や共済年金の加入記録などの要件によって年金額や受給開始時期が決まります。分割後、直ちに受給できるわけではありません。例えば、分割された側が年金の支給を受けていたとしても、分割を受けた側が支給開始年齢に達していない場合や受給資格期間が足りない場合など、受給要件を満たしていなければ、年金を受給することはできません。

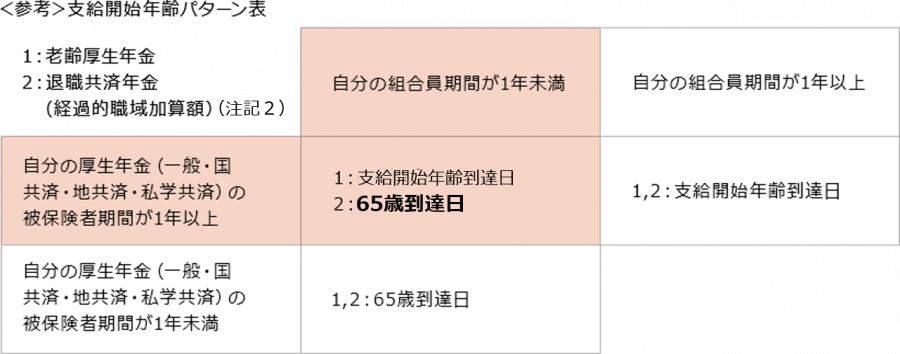

分割を受けた側の支給開始年齢

分割を受けた側の年金の支給開始年齢は、次のとおりです。

老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)で異なる場合がありますので、ご注意ください。

老齢厚生年金

自分の厚生年金の被保険者期間(注記1)を1年以上有している場合 :支給開始年齢に達したとき

自分の厚生年金の被保険者期間(注記1)が1年に満たない場合 :65歳に達したとき

注記1:公務員としてお勤めされていた期間以外も含みます。また、分割を受けた対象期間は含みません。

退職共済年金(経過的職域加算額)(注記2)

自分の組合員期間(注記3)が1年以上ある場合 :支給開始年齢に達したとき

自分の組合員期間(注記3)が1年に満たない場合 : 65歳に達したとき

注記2:老齢厚生年金の受給要件を満たした方で、平成27年9月以前の1年以上の引き続く組合員期間(分割を受けた対象期間を含みます。以下この注記2において同じ。)を有する方に支給されます。平成27年9月以前の組合員期間が1年未満であっても、平成27年10月1日をまたいで引き続く組合員期間が1年以上あれば、対象となります。

注記3:分割を受けた対象期間は含みません。