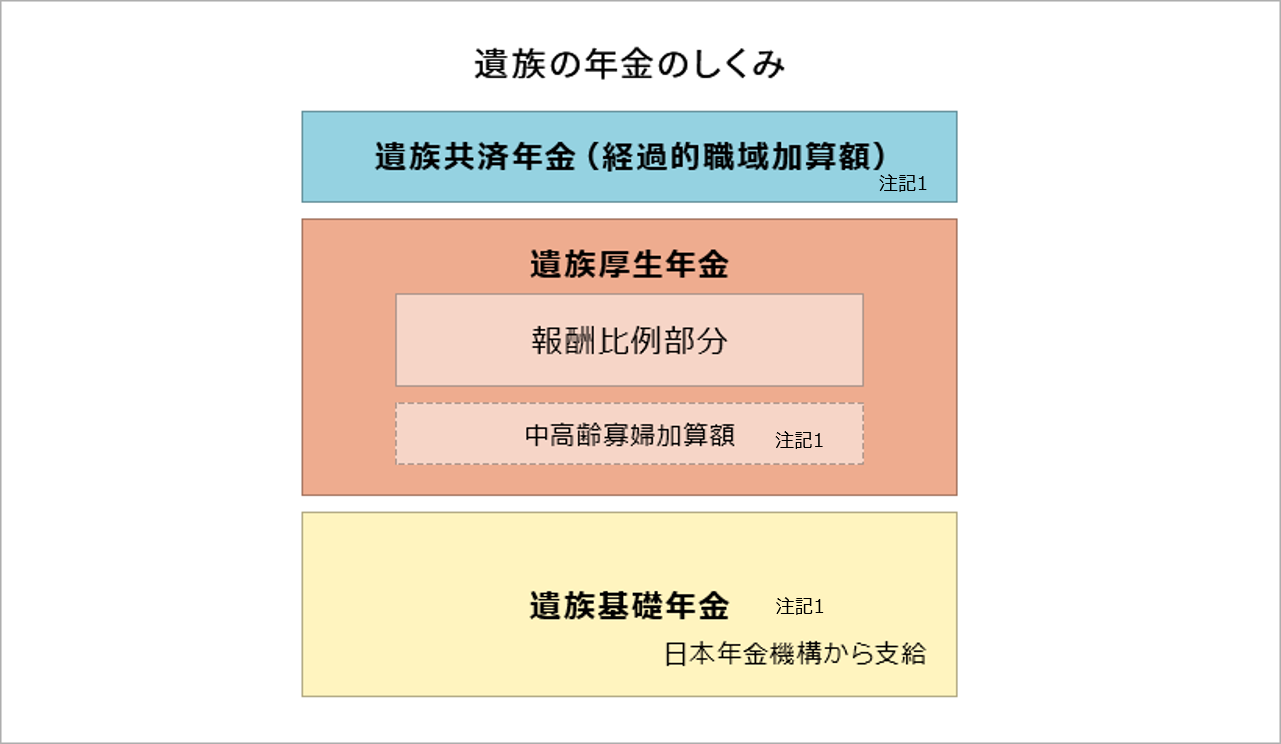

遺族の年金のしくみ

更新日: 2025年04月10日

死亡を事由とする年金には、次の給付があります。

注記1:経過的職域加算額・中高齢寡婦加算額・遺族基礎年金は該当する方のみが対象となります。

遺族厚生年金

受給要件

次のいずれかの要件に該当するときに、その遺族に支給されます。

1 厚生年金被保険者が亡くなられたとき(注記2)

2 厚生年金被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、厚生年金被保険者の資格喪失後、当該初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなられたとき(注記2)

3 障害等級1級または2級に該当する障害厚生(共済)年金等の受給権者が亡くなられたとき

4 受給資格期間が25年以上ある老齢厚生(退職共済)年金の受給権者または受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたとき(注記3)

注記2:1または2に該当する場合は、死亡した方が、死亡日の前日に原則次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

ア 死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その期間の3分の2以上について、保険料が納付または免除されていること。

イ 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、国民年金の保険料の未納期間がないこと(死亡日が令和8年3月31日以前のときで、死亡した方が65歳未満であった場合に限られます。)。

注記3:法改正により平成29年8月から、老齢厚生年金の受給資格期間は「25年以上」から「10年以上」に短縮されましたが、遺族厚生年金の受給要件は、従来どおり「25年以上」の受給資格期間が必要です。

2つ以上の厚生年金被保険者期間を有する場合

受給要件の1から3までに該当することによる遺族厚生年金で、亡くなられた方が2つ以上の種別の厚生年金被保険者期間を有していた場合、その被保険者期間が1つであるものとみなして、原則として死亡日の属する実施機関において決定されます。

各実施機関における年金額を「中間額」として、「年金決定通知書」に表示しています。

遺族とは

遺族厚生年金を受給できる「遺族」は、被保険者であった方がお亡くなりになられた当時、その方によって生計を維持されていた方のうち、下表に該当する方が対象です。優先順位1から4までのうち最も順位の高い方が受給できます。

| 優先順位 | 遺族 |

|---|---|

| 1 | 夫(注記4、5)・妻(注記4)・子(注記4、6) |

| 2 |

父母(注記5) |

| 3 | 孫(注記6) |

| 4 | 祖父母(注記5) |

注記4:夫および妻は、内縁関係にある方を含みます。また、子は、被保険者であった方の死亡時に胎児であった子を含みます。

注記5:夫、父母、祖父母は、被保険者であった方の死亡時に55歳以上であることが必要です。年金の受給開始は60歳からになります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できます。

注記6:子および孫は、被保険者であった方の死亡時、次のいずれかに該当することが必要です。

ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ婚姻していないこと

イ 20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと

遺族共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月以前の組合員期間を有する方が亡くなられた場合で、遺族厚生年金の受給権を満たすときに、その遺族に支給されます。

なお、公務遺族年金(年金払い退職給付)を受給する場合は、支給されません。

年金額

亡くなられた方の退職共済年金(経過的職域加算)もしくは障害共済年金(経過的職域加算)のおおよそ4分の3(注記7)が遺族共済年金(経過的職域加算)となります。 (在職中に亡くなられた方で組合員期間が300月未満の場合、300月とみなして計算した額とします。)

注記7:令和7年9月30日までに亡くなられた場合は4分の3ですが、令和7年10月1日以降に亡くなられた場合は段階的に減少し、最終的に令和16年10月1日以降に亡くなられた場合は2分の1となります。

遺族基礎年金

遺族に該当する方が、「配偶者であって子と生計を同じくしている方」または「子のみ」である場合、遺族基礎年金が支給されます。

令和7年度の年額は以下のとおりです。

基礎額

69歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ):829,300円

68歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ):831,700円

子の加算額

2人までは1人につき 239,300円

3人目からは1人につき 79,800円

遺族基礎年金は、日本年金機構から支給されます。

公務遺族年金(年金払い退職給付)

「年金払い退職給付のしくみ」をご参照ください。

遺族厚生年金の加算額

中高齢寡婦加算額

遺族厚生年金の受給者が40歳以上65歳未満の妻であるとき、遺族厚生年金に加算される額です。

令和7年度の年額:623,800円

注記:受給要件4に該当するときは、厚生年金被保険者期間が20年未満の場合は加算されません。

2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する方が亡くなられた場合は、原則として加入期間が最も長い遺族厚生年金に加算されます。

遺族基礎年金が支給される間は、支給停止されます。

経過的中高齢寡婦加算額

遺族厚生年金の受給者である妻が65歳になると、中高齢寡婦加算額の加算は終了します。ただし、その方が昭和31年4月1日以前生まれである場合、65歳以降に経過的中高齢寡婦加算額が加算されます。

令和7年度の年額:622,000円−829,300円×妻の生年月日に応じた率

障害基礎年金または遺族基礎年金が支給される間は、支給停止されます。

65歳以上の方の遺族厚生年金

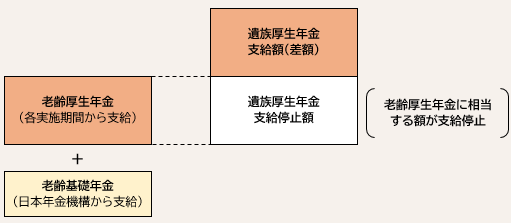

65歳以上の遺族厚生年金の受給者の方で、老齢(退職)を事由とする年金をお持ちの方は、まず老齢(退職)を事由とする年金が支給され、遺族厚生年金は老齢(退職)を事由とする年金を上回る差額のみが支給されます。

遺族厚生年金の失権

受給権者が次のいずれかの事由に該当したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。

- 亡くなられたとき

- 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときも含みます。)

- 直系血族および直系姻族以外の者の養子となったとき(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。)

- 厚生年金被保険者であった方との親族関係が離縁によって終了したとき

- 子または孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えたとき(障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子または孫は除きます。)

- 子または孫で、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者について、その事情がなくなったとき(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子または孫を除きます。)または20歳に達したとき

- 父母、孫、祖父母で、組合員の死亡当時胎児であった子が出生したとき

- 30歳未満である妻が、1または2に該当したとき

1 夫の死亡により、遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年が経過したとき

2 遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき