限度額適用認定証に関する手続き(医療費が高額になるとき)

更新日: 2025年12月19日

高額療養費制度と限度額の適用

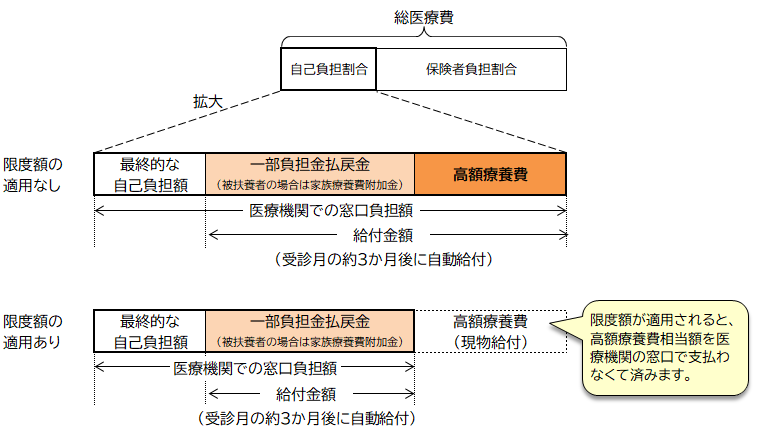

ひと月に医療機関の窓口で支払った医療費が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額(高額療養費)を給付する制度を「高額療養費制度」といいます。

高額療養費は、本来、受診後に払い戻されるものですが、限度額の適用を受けた場合は、医療機関等の窓口負担額から高額療養費相当額が免除され、受診者の一時的な費用負担を軽減することができます。

図:高額療養費と限度額適用のしくみ

マイナ保険証利用やオンライン資格確認による限度額の適用

マイナ保険証(健康保険証として利用登録済のマイナンバーカード)をお持ちの方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで、限度額適用認定証の交付申請をせずに、限度額の適用(高額療養費相当額の支払いの免除)を受けることができます。

また、オンライン資格確認により、限度額情報の提供に口頭で同意することでも、限度額適用認定証の交付申請をせずに限度額の適用を受けることができます。

限度額適用認定証等の申請手続き(必要な場合のみ手続きしてください)

限度額の適用にあたり、次に該当する場合は、申請書を共済組合まで提出してください。申請に基づき、限度額適用認定証等を交付します。

交付された証を医療機関等の窓口に提示することにより、限度額の適用(高額療養費相当額の支払いの免除)を受けることができます。

- マイナ保険証やオンライン資格確認による限度額情報の確認ができない場合

- 組合員が住民税非課税者である場合

(1)限度額適用認定証

マイナ保険証やオンライン資格確認による限度額情報の確認ができない場合は、所属所を通じて、こちらの申請書を提出してください。

(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

提出書類

限度額適用認定証交付申請書(現職組合員用) PDF 形式:689 KB

限度額適用認定証交付申請書(任意継続組合員用) PDF 形式:776 KB

注意事項

限度額適用認定証を使用せずに医療費を支払った場合は、受診月の約3か月後に組合員へ高額療養費を自動給付(口座振込)しますので、事後の限度額適用認定証の交付申請や高額療養費の請求は不要です。

(2)限度額適用・標準負担額減額認定証

組合員が住民税非課税者である場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定」を申請することで、最も低い所得区分(区分オ)に基づく自己負担限度額が適用され、更に入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)の減額を受けることができます。

手続きにあたっては、所属所を通じて、こちらの申請書を提出してください。

(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)

提出書類

限度額適用・標準負担額減額認定申請書 PDF 形式:520 KB

添付書類

- 組合員本人の市町村民税非課税証明書(原本)

- 長期入院(注記)に該当する方は、入院期間を証明する書類(入院期間が記載されている領収書の写しなど)

注記:長期入院とは、申請月以前の12月以内の入院日数が90日を超えることをいいます。長期入院に該当する方は入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)が非該当の方より更に軽減されます。

注意事項

「限度額適用・標準負担額減額認定」は事前申請が必要です。

事前申請がない場合は、高額療養費の限度額を計算するにあたり、組合員の標準報酬月額に基づく「ア」から「エ」の所得区分が適用されます。

高額療養費の自己負担限度額

| 区分 | 掛金の標準となった標準報酬月額 | 高額療養費の自己負担限度額 | |

| ア | 83万円以上 | 通常の月 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |

| 多数該当月(注記) | 140,100円 | ||

| イ | 53万円以上83万円未満 | 通常の月 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |

| 多数該当月(注記) | 93,000円 | ||

| ウ | 28万円以上53万円未満 | 通常の月 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |

| 多数該当月(注記) | 44,400円 | ||

| エ | 28万円未満 | 通常の月 | 57,600円 |

| 多数該当月(注記) | 44,400円 | ||

| オ | 住民税非課税者 | 通常の月 | 35,400円 |

| 多数該当月(注記) | 24,600円 | ||

注記:多数該当月とは、同一世帯で過去12か月の間に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目以降の月をいいます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。