育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2025年02月07日

支給要件

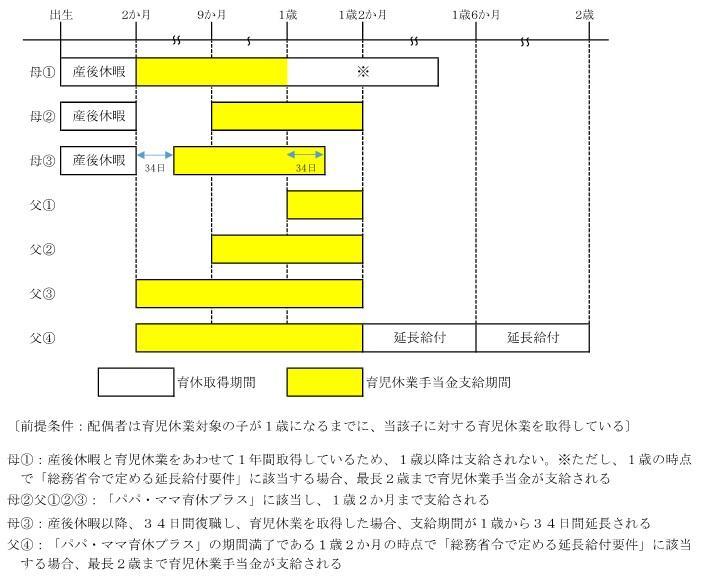

組合員が育児・介護休業法又は地方公務員の育児休業等に関する法律の規定により育児休業を取得したとき、育児休業対象の子が1歳に達する日まで支給します。

注記:「パパ・ママ育休プラス」や「総務省令で定める延長給付要件」に該当する場合、支給期間が延長されます。

ただし、雇用保険法の適用を受ける公立大学法人等の組合員で、雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができる組合員に対しては支給しません。

育児休業手当金の支給対象となる子は、以下のとおりです。

1組合員と法律上の親子関係がある子(実子及び養子)

2特別養子縁組の監護期間中の子

3養子縁組里親に委託されている子

4上記2、3に準ずる子(養子縁組を希望する里親に児童を委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、養育里親として当該里親に委託されている子)

注記:育児休業対象の可否については、各所属所の服務を管轄する教育委員会等にご確認ください。

「パパ・ママ育休プラス」について

組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合、育児休業対象の子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金の支給期間が延長し、当該子の出生の日及び産後休暇を含めた1年の範囲で育児休業手当金が支給されます。

組合員と配偶者の育児休業期間が重複している必要はありませんが、配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していることが前提要件です。

(当該子の出生から1歳2か月に達する日までの1年2か月間のうち、1年分を上限として育児休業手当金が支給される制度です。1年2か月分の育児休業手当金が支給されるわけではありません。)

「総務省令で定める延長給付要件」について

育児休業対象の子が1歳に達する日の翌日における状況が総務省令に定める延長給付要件に該当する場合、1歳6か月まで(1歳6か月に達する日の翌日以降も、引き続き該当する場合は2歳まで)育児休業手当金の支給を延長することができます。

【総務省令に定める延長給付要件】

・育児休業対象の子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

・育児休業対象の子が1歳に達する日後の期間について、常態として当該子の養育を行う予定であった配偶者が、以下のいずれかに該当した場合

1 死亡したとき

2 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になったとき

3 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該子と同居しないこととなったとき

4 6週間(多胎妊娠にあたっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

請求手続き

次の書類を、所属所長を経て福岡支部に提出してください。

なお、給与負担が県・福岡市・北九州市(福岡市・北九州市については、幼稚園・高等学校を除く。)の組合員に係る次の1及び2の請求書は、福岡支部から該当組合員の所属所に送付しますので、記載内容の確認、必要事項の記入後、他の書類とあわせて福岡支部に提出してください。

1 新たに育児休業を取得したとき

・ 育児休業掛金免除申出書兼育児休業手当金請求書

・ 育児休業期間のわかる辞令等の写し

(以下の書類は「パパ・ママ育休プラス」に該当する場合のみ提出してください。)

・ 世帯全員が記載された住民票の写し等、組合員の配偶者との身分関係が確認できる書類

・ 配偶者の育児休業取扱通知書の写し又は辞令の写し等、配偶者の育児休業取得を確認できる書類

2 育児休業の期間を延長(短縮)したことに伴い、育児休業手当金の請求期間に変更があったとき

・ 育児休業掛金免除申出書兼育児休業手当金(変更)請求書

・ 育児休業期間の変更がわかる辞令等の写し

(以下の書類は「パパ・ママ育休プラス」に該当する場合のみ提出してください。)

・ 世帯全員が記載された住民票の写し等、組合員の配偶者との身分関係が確認できる書類

・ 配偶者の育児休業取扱通知書の写し又は辞令の写し等、配偶者の育児休業取得を確認できる書類

育児休業期間を延長(短縮)したが育児休業手当金の請求期間に変更がないときは、2の手続きは不要です。掛金免除の期間変更手続きが必要ですので、「育児休業等掛金免除変更申出書」を福岡支部総務係に提出してください。

3 次のA、Bの時点で、総務省令で定める延長給付要件に該当するとき

A 育児休業対象の子が1歳に達した日

B 育児休業対象の子が1歳6か月に達した日(Aの期間から引き続き該当する場合のみ)

・ 育児休業手当金(延長給付)請求書

・ 該当する延長給付要件ごとに下記の書類

育児休業手当金(延長給付)添付書類一覧 PDF 形式:90 KB

給付額

育児休業開始から180日目まで1日につき標準報酬日額(注記1)の67%(円未満切捨)

育児休業開始から181日目以降1日につき標準報酬日額(注記1)の50%(円未満切捨)

注記1:標準報酬日額=標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入)

注記2:1日あたりの給付額には雇用保険法に基づく上限があります(毎年8月に改定)。給付上限相当額は以下のとおりになります。

| 給付率 | 給付上限相当額 | 給付上限相当額 |

| 令和5年8月1日から 令和6年7月31日まで |

令和6年8月1日以降 | |

| 給付率67%の場合 | 14,097円 | 14,334円 |

| 給付率50%の場合 | 10,520円 | 10,697円 |

(関連リンク)

育児休業掛金免除申出書兼育児休業手当金請求書

育児休業掛金免除申出書兼育児休業手当金(変更)請求書

育児休業手当金(延長給付)請求書

育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書

育児休業掛金免除申出書

育児休業掛金免除(変更)申出書

育児休業手当金の支給期間の延長に係る見直しについて(令和7年4月から)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。