育児休業支援手当金の請求手続き

更新日: 2025年07月10日

育児休業支援手当金の概要

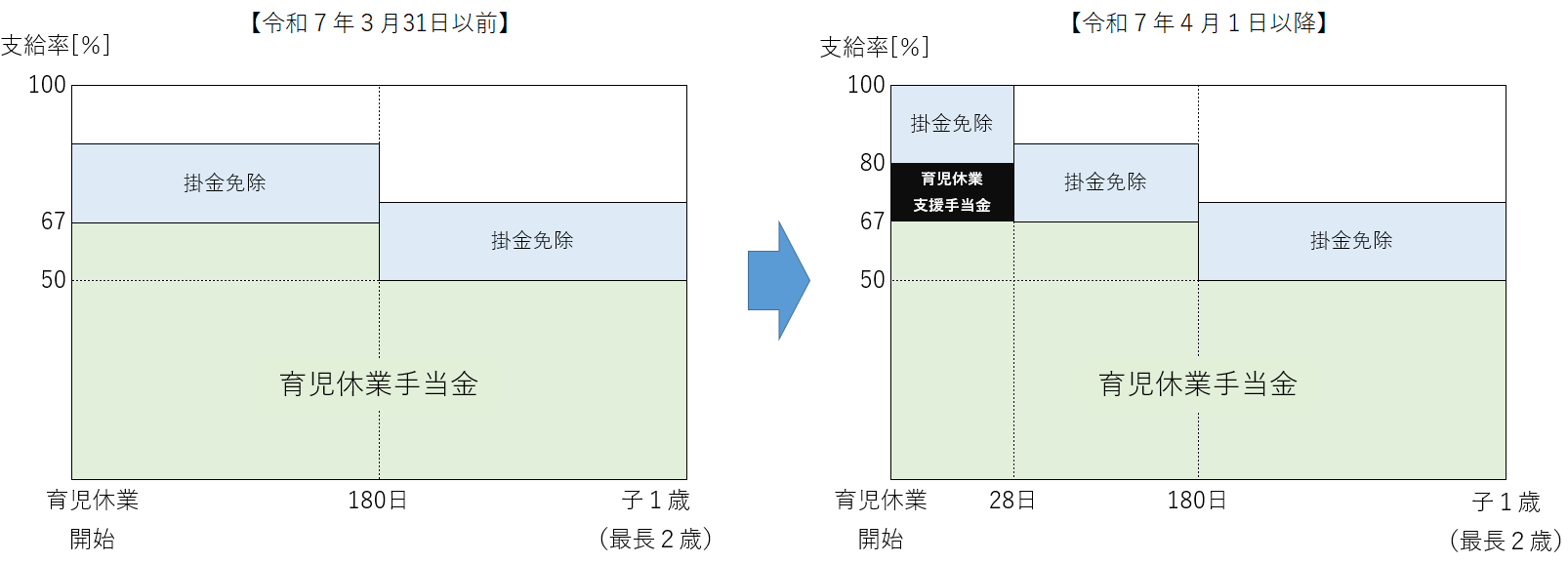

育児休業支援手当金は、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業の承認を受けて学校等を休むときに、育児休業期間中の所得を保障するための給付です。

※[%]は標準報酬日額に対する割合

※[%]は標準報酬日額に対する割合

なお、次のファイルに育児休業支援手当金に係る詳細が記載されていますので、必ずご確認ください。

育児休業支援手当金について PDF 形式:326 KB

支給要件

次の1~2の要件のいずれにも該当するときに支給されます。

1 組合員が、対象期間内に育児休業をした日数が通算して14日以上である

2 当該配偶者が当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日までの期間内にした配偶者育児休業の日数が通算して14日以上である

参考:育児休業支援手当金の対象期間及び請求書作成の例 PDF 形式:1573 KB

※配偶者が次の1~5のいずれかに該当する場合、上記1のみ該当すれば支給要件を満たします。

1 配偶者は産後休業をした(「産後パパ育休」は産後休業に含まれません)

2 配偶者は当該子と法律上の親子関係がない

3 配偶者はいない/組合員は配偶者から暴力を受け別居中/配偶者は行方不明

4 配偶者は無業者である又は自営業やフリーランスなど雇用される労働者でない

5 上記1~4以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

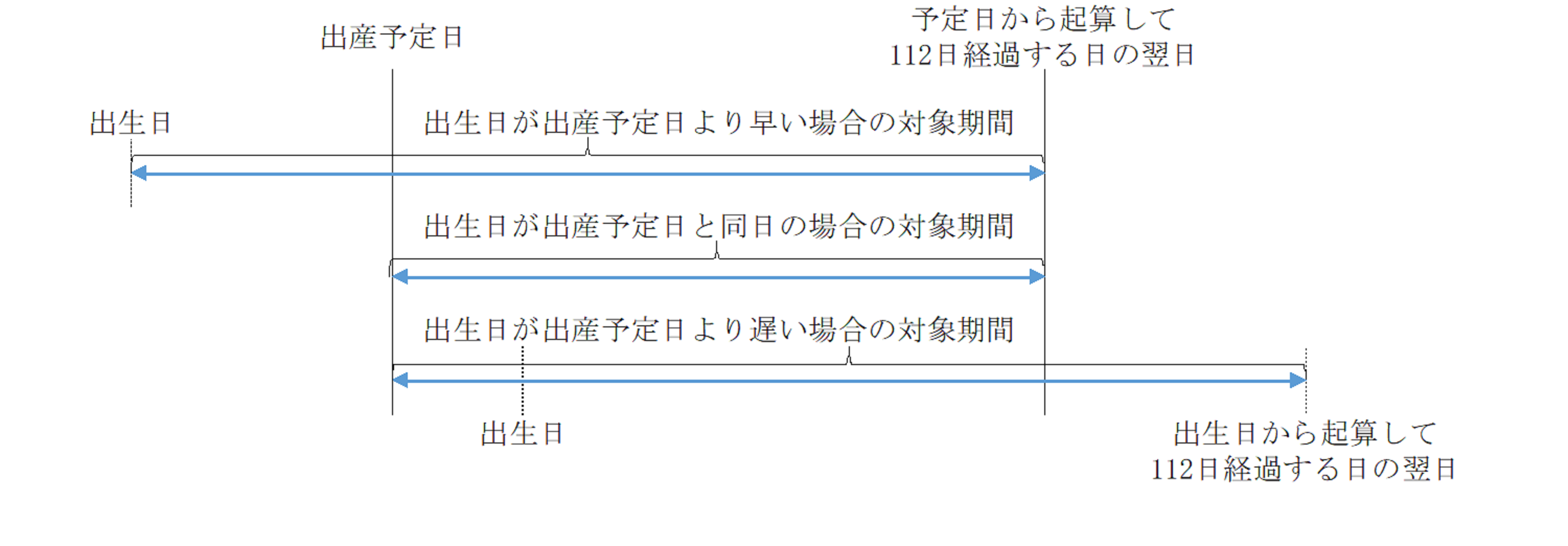

【対象期間とは次のとおりです】

組合員が当該育児休業に係る子について産後休業をしなかったとき(組合員が当該子の父親である場合等)

「当該子の出生の日から起算して56日を経過する日の翌日」までの期間

組合員が当該育児休業に係る子について産後休業をしたとき(組合員が当該子の母親である場合)

・出産予定日より前に当該子が出生したとき

「当該子の出生の日」から「出産予定日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

・出産予定日と同日に当該子が出生したとき

「当該子の出生の日」から「当該子の出生の日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

・出産予定日より後に当該子が出生したとき

「出産予定日」から「当該子の出生の日から起算して112日を経過する日の翌日」までの期間

育児休業支援手当金の給付対象となるか知りたい。

育児休業支援手当金請求書(給付様式第10-11-1号)(Excel版)に必要事項を入力することで、簡単に確認することができます。

様式はデスクトップ等にダウンロードしてご利用ください。

※必要事項入力後、警告メッセージが表示されなければ給付対象と判断して差し支えありません。

対象期間内に請求者が取得した育児休業は28日間で、配偶者が取得した育児休業は14日間である。

この場合、支給期間は配偶者の育児休業期間に合わせて14日間となるのか。それとも28日間か。

支給期間は28日間です。配偶者の育児休業の取得については、対象期間内に14日以上取得するという要件を満たせば、支給期間に影響を及ぼしません。

経過措置

令和7年4月1日より前に育児休業を開始した組合員であって、令和7年4月1日時点で現に育児休業をしている場合は、令和7年4月1日を「育児休業を開始した日」とみなして要件を確認します(育児休業支援手当金請求書における「請求期間」の始期は「令和7年4月1日」とご記入ください)。

【経過措置の対象となる子の生年月日】

・男性組合員:令和7年2月17日以降

・女性組合員:令和6年12月23日以降※

※出産予定日に当該子が出生した場合

参考:育児休業支援手当金の経過措置に係る具体例 PDF 形式:548 KB

なお、育児休業支援手当金の対象期間及び配偶者育児休業の取扱いについては変更ありません。

支給期間

同一の子について当該組合員がした育児休業ごとに、当該育児休業を開始した日から当該育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達するまで

※正規の勤務日以外の日(土曜日及び日曜日)については支給されません。そのため、実支給日数は28日より少なくなることにご留意ください。

支給金額

対象期間内に育児休業をした日1日につき

標準報酬日額※×13/100(円未満切り捨て)

※標準報酬日額=標準報酬月額×1/22(10円未満四捨五入)

ただし、当該金額が給付上限相当額(雇用保険法第17条第4項第2号ハに定める額に相当する額×30×13/100÷22)を超える場合の育児休業支援手当金の額は、給付上限相当額に相当する金額とします。

また、支給期間中に報酬の全部又は一部を支給されているときは、育児休業支援手当金の給付日額と報酬日額を調整します。

提出書類

請求期間の最終日以降、次の書類を所属所経由で当組合にご提出ください。

必ず提出

・<推奨>育児休業支援手当金請求書(給付様式第10-11-1号)(Excel版) Excel 形式:234 KB

※デスクトップ等にダウンロードしてご利用ください。

・<Excel版を使用しない場合>育児休業支援手当金請求書(給付様式第10-11-1号)(PDF版) PDF 形式:420 KB

・世帯全員について記載された住民票の写し【原本】(続柄が記載されたものに限る)

【留意事項1】

給付様式第10-11-1号(Excel版)には、日数のカウントや対象期間の判定、形式的な記入誤りを防止する等の仕組みが組み込まれています。これにより、請求書作成の省力化が期待できますので、Excel版の利用を推奨します。

なお、Excelを動作できる環境がない、Excel版のファイルが正常に動作しない等の場合はPDF版をご利用ください(記載されている内容はExcel版と同様です)。

【留意事項2】

給付様式第10-11-1号(Excel版)はファイルを開く際、セキュリティの警告が表示される場合がありますが、セキュリティに影響を及ぼすマクロは使用しておりません。

そのため、「コンテンツの有効化」「マクロを有効にする」などのボタンを押下し(使用するExcelのバージョンにより表示は異なります)、マクロを有効にしてください。

次の要件に該当する場合に提出

| 要件 | 必要書類 |

| 配偶者は育児休業を取得した | 配偶者育児休業の取得を証明する書類 |

| 配偶者は産後休業を取得した | 産後休業を取得していることが確認できる書類 |

| 請求者は当該子の母親である | 出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳の写しや医師の診断書等) |

| 配偶者は無業者である/適用事業に雇用される労働者でない | (給与)収入がないことを確認できる書類(直近の課税証明書等) |

| 配偶者は子の出生日から56日間までに育児休業を取得できなかった |

・配偶者が手当金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書(給付様式第10-11-2号) PDF 形式:531 KB ・給付様式第10-11-2号の添付書類 |

| 配偶者がいない/育児休業に係る子が、配偶者の子に該当しない | 戸籍謄(抄)本 |

| 配偶者の暴力により別居中である | 裁判所が発行する保護命令の写し |

| 配偶者は行方不明である |

下記のいずれかを提出 ・無断欠勤が3か月以上続いている証明書 ・り災証明書 |

育児休業手当金と育児休業支援手当金の両方を請求する予定だが、これらの請求書は同時に提出しなければならないか。

別々に提出していただいて構いません。ただし、その場合は同じ支給日に支給できない可能性があることをご了承ください。

令和7年4月1日以前に、パパ・ママ育休プラスを適用して育児休業手当金を申請している。そのため、住民票の写し【原本】や配偶者育児休業の取得の事実を証明する書類の添付は省略できないか。

省略はできません。なお、これらの書類のコピーがあればそれを提出していただいて構いません。

育児休業手当金は実績報告が必要とされているが、育児休業支援手当金は必要ないのか。

育児休業支援手当金については、実績報告は必要ありません。請求書及び添付書類を提出いただき、書類に不備がなければ支給します。

請求期間が2か月に及ぶが、請求書は月毎に提出するのか。

請求書は2か月分をまとめて記載して、請求期間の末日経過後に提出してください。

添付する住民票の写し【原本】は、発行されてから3か月以内でなければならないか。

有効期限は定めておりません。

備考

雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるとき、育児休業支援手当金は支給しません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。